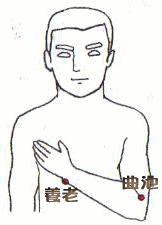

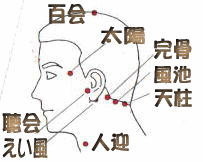

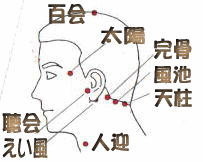

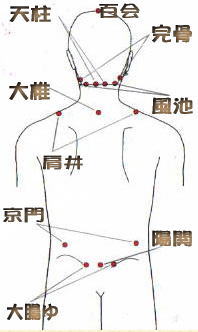

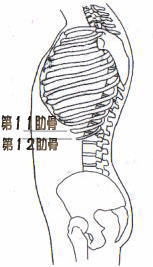

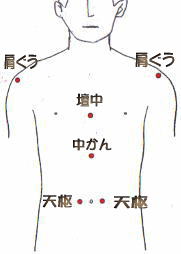

| ツボ・・・東洋医学的には経穴(けいけつ)っていうの。 内臓など体のどこかに具合が悪いところがあると、その場所と関係のある表面に強い反応が現れるの。 そしてその筋道を経絡といって、この上で反応が強く集中する場所をツボっていうの。 ツボは、頭のてっぺんから足の先まで全部で、365っていわれているけど実際に使うのは70前後ってとこかな。  足三里(あしさんり) 足三里(あしさんり)松尾芭蕉の<奥の細道>で超有名。芭蕉が旅に出 る時、 ここに灸をすえていざ出発って。昔から何か あるごとに使われた養生のツボ。簡単な見つけ方と しては膝をたてて、骨にそって上がって行き、指が止 まった所の外側で、親指が押す所。  三陰交(さんいんこう) 三陰交(さんいんこう)足の内側のくるぶしから上に約6センチ上がったところ。足 の経絡3つが交わるところで、特に女性にとって大事なツ ボ。生理痛等に効果があり、逆に妊娠中等には、ここに <はり>はしない。 陽陵泉(ようりょうせん) 膝をたてて、ひ骨(小指側の骨)頭の前下際にとる。 陰陵泉(いんりょうせん) 膝をたてて、けい骨(親指側の骨)の内側を上がっていって 指の止まるところ。  合谷(ごうこく) 合谷(ごうこく)親指と人差し指の間で、人差し指側にとる。 これも養生のツボ。 手三里(てさんり) 曲池の下5センチぐらい、筋肉の割れ目のところ。  曲池(きょくち) 曲池(きょくち)手を胸にあてて肘に出来たしわの外側。 養老(ようろう) 手を胸に当てた時に、小指側の茎状突 起が2つに割れるその間。  百会(ひゃくえ) 百会(ひゃくえ)両耳の一番高いところのラインと、正中線を結 んだ中心。ようするに頭のてっぺんね。 太陽(たいよう) 眉の外側端と目の外側端の中間より、約1セ ンチ後にいったところ。一般的には《こめかみ》 といわれるところ。 えい風(えいふう) 耳たぶの後のへこんだところ。耳鳴り等に使うツボ。 聴会(ちょうえ) 耳珠の前で、口を開けた時にへこむところ。ここも耳鳴りの時などに使う。 人迎(じんげい) 喉仏の両脇3センチのところ。高血圧症の人に頚動脈洞刺として使われる。  天柱(てんちゅう) 天柱(てんちゅう)髪の生え際で僧帽筋腱の外側にとる。頭痛・肩こりに 欠かせないツボ。 完骨(かんこつ) 乳様突起の後で、髪際に1センチ入ったところ。 風池(ふうち) 天柱と完骨の間。  大椎(だいつい) 大椎(だいつい)第7頚椎きょく突起の下にとる。頭を左右に動かして みて、動く椎骨が第7頚椎で、動かないのが第1胸 椎。 肩井(けんせい) 大椎と肩先の丁度真中。肩こりに一番のツボ。知らぬ うちに ここをもんだり、たたいたりしているものです。  京門(けいもん) 京門(けいもん)第十二肋骨の前端下の際にとる。 第11・12肋骨は、浮肋といって読ん で字のごとく、胸骨に付着してない。 だから無理な姿勢をつづけたりした 時に、ここが痛むことがよくある。 陽関(ようかん) 第4・第5腰椎の間。腰痛のツボ。 大腸ゆ(だいちょうゆ) これ又、腰痛には欠かせないツボで、第4・第5腰椎の間を外側に3センチ。 <はり>の学校では《4つようかんちょうだいな》って覚えさせられたものよ。 ちなみに、骨盤の上辺を結んだ線が腰椎のほぼ4番。  殷門(いんもん) 殷門(いんもん)大腿部後側のほぼ真中。坐骨神経痛には欠かせないツボ。 委中(いちゅう) 膝の裏側の真中。 承山(しょうざん) アキレス腱の上から、ひ腹筋の間を上がっていき指の止まるとこ ろ。  肩ぐう(けんぐう) 肩ぐう(けんぐう)肩を水平に上げた時、肩関節部に二つできるへこ みの、前側のへこみ。四十肩・五十肩のツボ。 壇中(だんちゅう) 乳首と乳首の間。左右第4肋骨の間。 中かん(ちゅうかん) 胸骨の下(みぞおち)とおへその中間。 胃のツボのひとつ。 天枢(てんすう) おへその両外側5センチのところ。 |